Erkundung und Sanierung von LHKW-Hot-Spots

Erkundung und Sanierung von LHKW-Hot-Spots

Lokalisierung von Belastungsschwerpunkten einer Deponie mittels rasterförmiger Bodenluftuntersuchungen und Immissionspumpversuchen

An der Altdeponie “Staudenmoosstraße” in der Gemeinde Tutzing liegt eine Grundwasserverunreinigung mit leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) vor, die über eine Grundwasserreinigungsanlage (pump and treat) saniert wird. Auftraggeberin und Sanierungsverpflichtete ist die Gemeinde Tutzing.

Die Maßnahme wird von der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) aus Mitteln des Unterstützungsfonds nach Art. 13a BayBodSchG zur Erkundung und Sanierung gemeindeeigener Hausmülldeponien in Bayern bezuschusst.

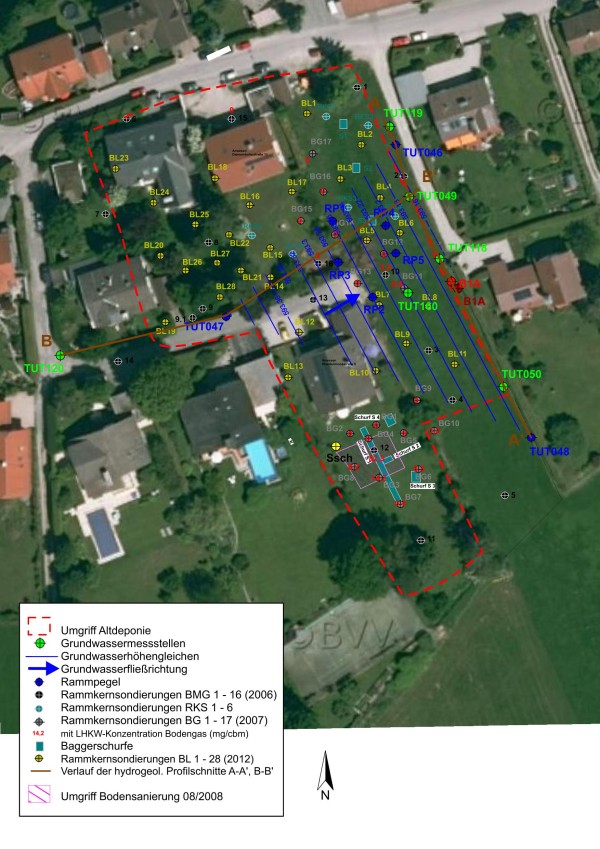

Grafik 1 Lageplan

Ausgangssituation

Bei der Altdeponie handelt es sich um eine Kiesgrube, die bis 1964 rückverfüllt und geschlossen wurde. Eingefüllt wurden in die Grube Erdaushub, Bauschutt, Bauabfälle, Asche, Kohle, Brandschutt, Asphalt, Schlacke und Pflanzenreste. Vereinzelt wurden zerdrückte Fässer mit Öl-/Teerrückständen vorgefunden. Am Schadensschwerpunkt im südlichen Teil der Fläche wurden LHKW-belasteter Boden (Flusen, Rückstände aus chemischer Reinigung) sowie auch Medikamentenrückstände und Arzneimüll angetroffen.

Die Altdeponie hat eine Fläche von rund 6.500 m². Die Verfüllmächtigkeiten liegen zwischen rund 2 - 7 m, im Mittel bei rund 4,5 m. Das Gesamtvolumen der Verfüllungen kann mit rund 25.000 - 30.000 m³ eingeordnet werden.

Der Geländezustand und die Flächennutzung sind beiliegendem Lageplan zu entnehmen. Der östliche Teil der Altdeponie wird landwirtschaftlich genutzt (Wiese). Der mittlere und westliche Teil der Fläche ist bebaut (Wohngebiet, Gärten). Das Gelände fällt leicht nach Süden ein.

Natürlich anstehend sind grundwasserführende quartäre Schotter und Torfe, die von bindigen Schichten (Moränen) unterlagert werden. Das Grundwasser steht im Hauptteil der Fläche bei rund 5 - 6 m unter Gelände an. Wegen des Geländeabfalls nehmen die Flurabstände nach Süden auf 2 - 3 m ab. Das Grundwasser fließt von Westen nach Osten in Richtung des Starnberger Sees.

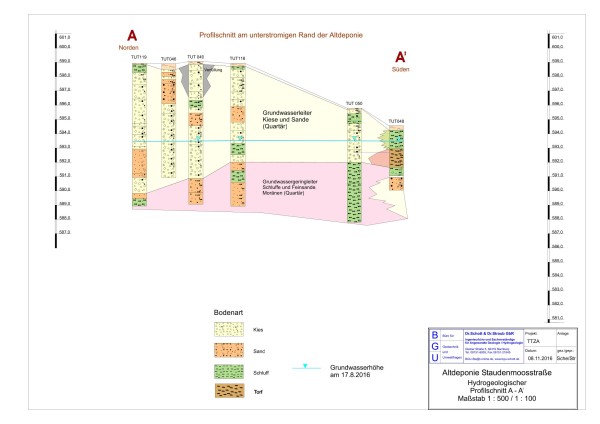

Die geologisch - hydrogeologische Situation ist in den beiliegenden Profilschnitten verdeutlicht (Grafik 2). Die Sohle der Verfüllungen liegt im Grundwasserschwankungsbereich. Der Hauptteil der Altdeponie befindet sich oberhalb des Grundwasserniveaus.

Grafik 2 Profilschnitte

Orientierende Untersuchung

Im Dezember 2006 erfolgte im Rahmen der Amtsermittlung eine Orientierende Untersuchung durch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Im Rahmen der Orientierenden Untersuchung wurden 16 Rammkernsondierungen (Kleinbohrungen) ausgeführt. Die Aufschlusspunkte sind mit Nr. 1 - 16 im beiliegenden Plan (Grafik 1) gekennzeichnet.

Nachweisbar waren im Feststoff Überschreitungen der damaligen Hilfswerte 1 für Mineralölkohlenwasserstoffe, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe PAK und einzelne Schwermetalle sowie auch Überschreitungen von Hilfswerten 2 für PAK und Kupfer.

Bodenluftuntersuchungen fanden an vier Bohrlöchern (Nrn. 10, 12, 15, 16) statt, wobei LHKW mit 82,5 mg/m3 (Nr. 12) und mit 3,2 mg/m3 (Nr. 10) nachweisbar waren.

Bei der Orientierenden Untersuchung konnte somit über Bodengasmessungen ein LHKW-Belastungsschwerpunkt an der Bohrung Nr. 12 im südlichen Teil der Altlastenfläche nachgewiesen werden.

Detailuntersuchungen

Im Jahr 2007 fand eine Detailuntersuchung zum Wirkungspfad Boden - Grundwasser statt. Errichtet wurden drei Rammpegel zur Bestimmung der Grundwasserfließrichtung sowie zwei Grundwassermessstellen. Es wurden LHKW-Belastungen im Grundwasser von rund 25 μg/l unterstromig der Deponie festgestellt (Hauptbestandteile: cis-1,2-Dichlor-ethen und Tetrachlorethen). Alle anderen untersuchten Leitparameter waren weitestgehend unauffällig. Die Basisparameter (wie elektrische Leitfähigkeit, Calcium, Chlorid, Sulfat, Hydrogencarbonat) zeigten wegen der Auslaugung der Verfüllungen (wie Bauschutt) erhöhte Werte im Grundwasser.

In einem weiteren Untersuchungsschritt fanden im Jahr 2007 Bodengasmessungen an insgesamt 17 Bohrlöchern von Kleinbohrungen im östlichen Teil der Altdeponie statt.

Außer dem bekannten Belastungsschwerpunkt um die Bohrung Nr. 12 der Orientierenden Untersuchung waren keine LHKW in der Bodenluft nachweisbar.

Untersuchung und Sanierung des Belastungsschwerpunkts im südlichen Teil der Altdeponie

Die weiteren Untersuchungen und geplanten Sanierungen konzentrierten sich aufgrund der Ergebnisse der Bodenluftmessungen auf den Belastungsschwerpunkt im südlichen Teil der Altdeponie.

Anfang Januar 2008 fanden geophysikalische Messungen (Geomagnetik und Georadar) zur Erkundung des Verfüllumgriffes und zur Ortung von Einzelobjekten (wie Fässern) statt. Durch die Radarmessungen konnte die Verfüllung abgegrenzt werden.

Im Anschluss an die geophysikalischen Erkundungen wurde ein Schurfschlitz mittels Bagger über eine Länge von 20 m über den vermuteten Schadensschwerpunkt (LHKW-Nachweis in der Bodenluft) gezogen. Anstehend waren Bodenaushub und Bauschuttverfüllungen. Im Mittelteil des Schurfes wurde an den Verfüllungen aus 3 m Tiefe ein auffälliger Geruch nach Chemikalien festgestellt. Die Analysenergebnisse ergaben mit bis zu 7800 mg/kg hohe Bodenbelastungen mit LHKW. Es handelte sich um eine dünne, ca. 10 - 20 cm mächtige Lage von Erdaushub, der mit Fasern und Flusen vermischt war. Im unterlagernden Kiesboden (ab ca. 3 - 3,5 m Tiefe) war am Schadensschwerpunkt ein schwacher Geruch nach Chemikalien wahrzunehmen. Ein weiterer Schurfschlitz wurde nahe des Schadensschwerpunktes angelegt. Dabei wurden drei zerdrückte Fässer ausgegraben. Die Fässer sowie der umgebende Boden wiesen jedoch keine Belastungen auf.

Gemäß Schreiben des Landratsamtes war eine Sicherungs- bzw. Sanierungsnotwendigkeit gegeben. Daher erfolgte im August 2008 im Umfeld des Schadenschwerpunktes im südlichen Teil der Altdeponie ein Aushub verunreinigten Bodens. Vorgefunden wurden neben Bodenaushub, Bauschutt und LHKW-belastetem Boden auch Arzneimüll, der vermutlich von einem nahegelegenen Krankenhaus stammte (Grafiken 3 und 4). Am Schadensschwerpunkt wurden Bodenbelastungen zwischen rund 500 - 24.000 mg/kg für die Summe der LHKW festgestellt. Es wurden 122 t an LHKW-verunreinigtem Boden sowie 29 t an mit Arzneimüll vermischtem Boden entsorgt.

Grafik 3 Bodenaushub

Grafik 4 Bodenaushub

Untersuchungen des nördlichen Abstroms

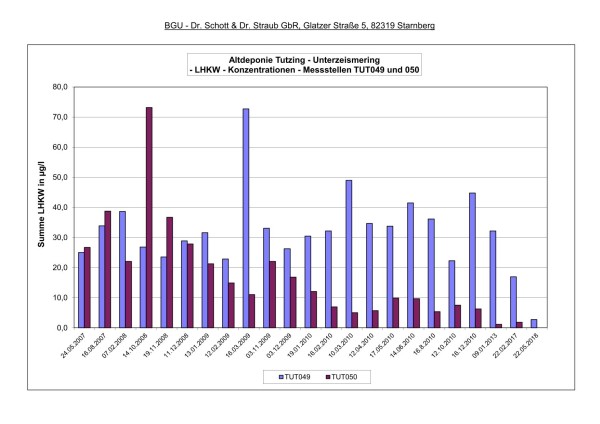

Die Entwicklung der LHKW-Grundwasserkonzentrationen zeigt die Grafik 5:

An der Grundwassermessstelle TUT 050 (südlicher Grundwasserabstrom) lagen im Zeitraum 2007 - 2008 die Konzentrationen an LHKW mit rund 22 - 39 μg/l auf einem konstanten Niveau. Nach der Bodensanierung am Belastungsschwerpunkt stieg die LHKW-Konzentration zuerst auf 73,1 μg/l an, danach fielen die Konzentrationen kontinuierlich auf 11 μg/l ab. Hauptbestandteil war Tetrachlorethen. Das LHKW-Schadstoffpotenzial war in diesem Teilbereich der Altablagerung beseitigt worden.

An der Grundwassermessstelle TUT 049 (nördlicher Grundwasserabstrom) wurden schwankende Konzentrationen für die Summe der LHKW beobachtet. Die maximalen Konzentrationen wurden Anfang 2008 und 2009 mit rund 70 - 80 μg/l gemessen. Es zeigte sich nach der Bodensanierung keine Abnahme der Grundwasserbelastungen. Hauptbestandteil war cis-1,2-Dichlorethen.

Entsprechend den Vorgaben der Behörden wurde in den Jahren 2012/ 2013 eine Detailuntersuchung im nördlichen Teil der Altdeponie über engständig ausgeführte Bodenluft-untersuchungen vorgenommen (Sondierungen Nr. BL1 - 28, siehe Lageplan). Es waren keine LHKW-Belastungsschwerpunkte abgrenzbar. Somit gab es keine Anhaltspunkte zur Ausführung einer Quellensanierung über Bodenaustausch oder Bodenluftabsaugung.

Sanierungsuntersuchung

Im nördlichen Abstrom der Altdeponie war nach wie vor eine erhebliche Grundwasserverunreinigung festzustellen. Zur Sanierung des Schadens war nach Aufforderung des Landratsamtes eine Sanierungsuntersuchung durchzuführen. Dabei wurden zur Behebung von Erkenntnisdefiziten zunächst weitere Grundwassermessstellen errichtet sowie ein Immissionspumpversuch IPV an der hauptbelasteten Messstelle TUT049 ausgeführt.

Im Laufe des IPV stiegen die LHKW - Konzentrationen an den Messstellen TUT049 (Förderbrunnen) sowie an der benachbarten Messstelle TUT118 stark an (vgl. Grafik 6). Das Maximum wurde an TUT049 nach einer Pumpzeit von 52 Stunden mit 201,4 µg/l für die Summe der LHKW registriert. Die Ergebnisse des IPV wurden über das Programm IPV-Tool, UW Umweltwirtschaft ausgewertet. Das Maximum der Grundwasserbelastung (Abstromfahne, Schadensschwerpunkt) wurde durch den IPV erfasst. Das Schadenszentrum lag demnach in einer Entfernung von 13 - 17 m zum Pumpbrunnen TUT049, bei einer berechneten Belastung von rund 700 - 900 µg/l an LHKW.

Grafik 6

Es wurden im Anschluss sechs Rammkernsondierungen ausgeführt, an denen Bodenluftmessungen stattfanden, wobei LHKW in der Bodenluft nicht nachweisbar waren.

Die Sondierlöcher wurden zu Rammpegeln ausgebaut. Im Grundwasser war an einem Beprobungspunkt (Rammpegel RP6 – im Plan überdeckt durch TUT160) eine LHKW - Konzentration von 1.633 µg/l messbar. Die Annahme aus der Auswertung des IPV, dass ein Schadenszentrum im Grundwasser im Nahbereich der Messstellen TUT049 und TUT118 sowie in Fließrichtung rechtsseitig zur Messstelle TUT049 verläuft, hatte sich somit bestätigt.

Im Dezember 2019 wurde am Schadenszentrum (Rammpegel RP6) ein Sanierungsbrunnen errichtet (TUT160). Zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Sanierungsbrunnens wurden PVC - Wickeldrahtfilterrohre verbaut. Bei einem 6-stündigen Pumpversuch wurden hohe LHKW - Konzentrationen von 1.330 µg/l bis 12.205 µg/l festgestellt. Hauptbestandteil war die Einzelsubstanz Vinylchlorid.

Im Rahmen der Sanierungsuntersuchung wurden ergebnisoffen alle in Frage kommenden Sanierungsvarianten (u. a. ISCO, funnel and gate, Einkapselung, Teilaushub) geprüft. Dabei bestätigte sich, dass eine hydraulische Sanierung mittels pump and treat die geeignetste Methode darstellt. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme war durch den IPV nachgewiesen worden.

Sanierungsplan und Sanierung

Im Jahr 2020 wurde der Sanierungsplan erstellt. Für den Betrieb der Anlage stellte die Gemeinde Tutzing als Verpflichtete den Antrag auf Erteilung einer beschränkten Erlaubnis zum Entnehmen von Grundwasser und zum Ableiten von Grundwasser in ein Oberflächengewässer. Beantragt wurde eine Förderleistung und Ableitung von bis zu 2 l/s (kurzfristige Maximalleistung) und von bis zu 31.500 cbm pro Jahr (Dauerförderleistung von bis zu 1 l/s). Der Sanierung liegt der mit Bescheid des Landratsamtes vom 05.07.2021 verbindlich erklärte Sanierungsplan zugrunde.

Als Sanierungsziel- und Einleitewerte wurden die damaligen Stufe-1-Werte, d.h. 10 µg/l für die Summe der LHKW, 3 µg/l für die Summe LHKW karzinogen und 0,5 µg/l für Vinyl-chlorid festgelegt.

Die Sanierungsleistungen wurden im Jahr 2022 ausgeschrieben. Der Auftrag zur Aufstellung und zum Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage ging an die Firma Züblin Umwelttechnik GmbH, Nürnberg. Die Anlage ist seit August 2023 in Betrieb. Gefördert wird an den beiden Sanierungsbrunnen TUT049 und TUT160. Die Grundwasserabreinigung erfolgt über eine Strippanlage mit nachgeschalteten Wasseraktivkohlefiltern.

Der Förderbetrieb erfolgt niveaugesteuert über Pegelsonden.

Während am Brunnen TUT160 eine dauerhafte Grundwasserförderung möglich ist, ist am Förderbrunnen TUT049 wegen des teils geringen Grundwasserzuflusses und der Niederschlagssituation bei Trockenwetter zeitweise nur ein Intervallbetrieb möglich.

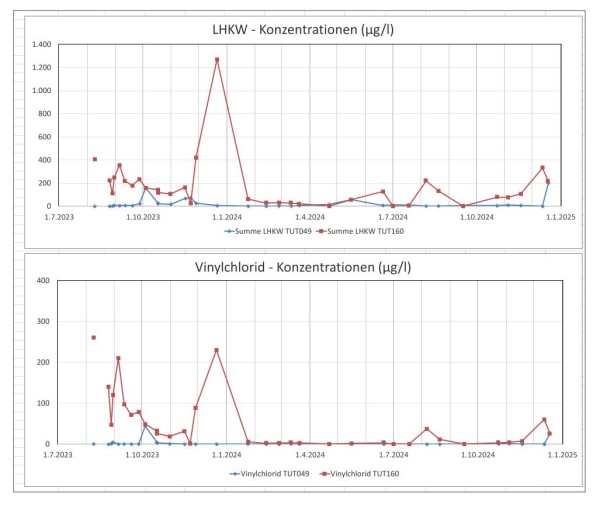

Die Konzentrationsverläufe sind in den Grafiken 7-8 dargestellt:

Grafiken 7-8

Sanierungsverlauf und Ausblick

Am Sanierungsbrunnen TUT160 wurde zu Beginn der Sanierung ein LHKW-Wert von 405 µg/l nachgewiesen. Im Betriebsverlauf zeigt sich eine Schwankungsbreite der LHKW-Werte von 2,4 - 1.270 µg/l. Nach dem Maximalwert im Dezember 2023 fielen die Konzentrationen zunächst stark ab. In der Folgezeit waren Schwankungen zwischen 1,3 µg/l und 332 µg/l zu beobachten.

Am Sanierungsbrunnen TUT049 sind die Konzentrationen seit Dezember 2023 auf meist unter 10 µg/l deutlich zurückgegangen. Ausnahmen bilden die Probenahmen von Mai 2024 (59 µg/l) und Dezember 2024 (201 µg/l).

Die LHKW-Gehalte sind gegenüber dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen zwar deutlich zurückgegangen, liegen am Brunnen TUT160 aber weiterhin über den Sanierungszielwerten.

Die Umfelduntersuchungen zeigen, dass sich der Kontaminationsschwerpunkt des Grundwassers nunmehr im Wesentlichen auf den Bereich um den Brunnen TUT160 und der Rammpegel RP4 und RP5 beschränkt.

Die LHKW-Konzentrationen waren bereits zu Beginn der Grundwassersanierung gegenüber den in den Pumpversuchen ermittelten Gehalten deutlich reduziert. Daher ist der Frachtaustrag über die Anlage relativ gering. Zu Beginn der Sanierung lag die LHKW-Fracht gemittelt bei 4 g pro Tag und liegt aktuell bei 2,2 - 3 g pro Tag. Die geringe Schadstofffracht von 5 g pro Tag nach dem aktuellen Merkblatt 3.8/1 des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU, 2023) wird unterschritten. Der Frachtaustrag für Vinylchlorid bilanziert sich aktuell, je nach Bilanzzeitraum, mit 0,2 – 0,3 g pro Tag und liegt somit auf Höhe der geringen Schadstofffracht von 0,2 g pro Tag.

Die horizontale Belastung im Grundwasser, innerhalb derer Stufe-1- und Stufe-2-Wert-Überschreitungen auftreten, liegt deutlich unter der Fläche von 1000 m², sodass der Schaden als lokal begrenzt zu bezeichnen ist.

Eine Überprüfung der Angemessenheit der Fortführung der Grundwassersanierung unter Berücksichtigung der Schadstofffrachten entsprechend der Regelungen im aktualisierten LfU - Merkblatt 3.8/1 wurde daher von Seiten des Sachverständigenbüros angeregt.

Eine Optimierung der Sanierung, wie z. B. durch einen weiteren Sanierungsbrunnen, erscheint aufgrund der inzwischen geringeren Ausdehnung des Schadens und der Frachten nicht verhältnismäßig.

Autor: Dr. Johannes Straub, BGU - Dr. Schott & Dr. Straub GbR

Bildrechte: BGU - Dr. Schott & Dr. Straub GbR, Grafik 1: „Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de (Daten verändert), Lizenz: CC BY 4.0“

Bericht auch in GAB Kompakt 01/2025 veröffentlicht, März 2025